Introduction

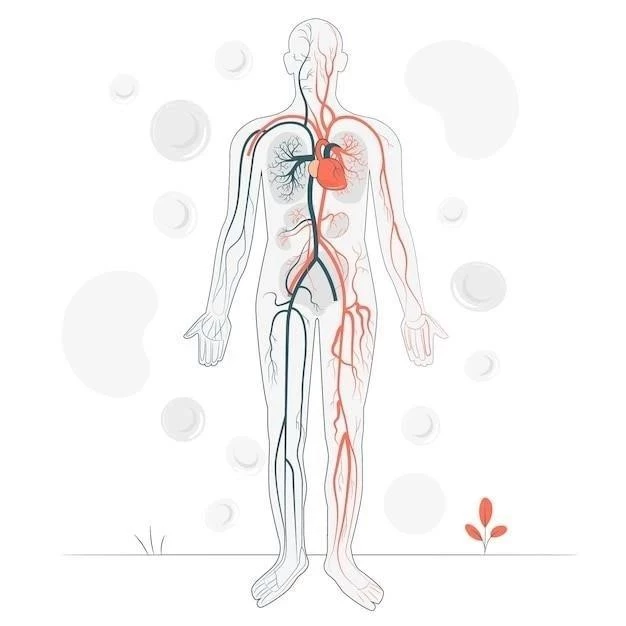

Le système nerveux central (SNC), composé du cerveau et de la moelle épinière, est un organe vital qui nécessite un apport sanguin constant et adéquat pour fonctionner correctement․ La vascularisation du SNC est un processus complexe qui assure l’apport d’oxygène et de nutriments, ainsi que l’élimination des déchets․

Anatomie Vasculaire du Système Nerveux Central

L’anatomie vasculaire du SNC est complexe et comprend un réseau dense d’artères, de veines et de capillaires qui assurent l’irrigation du cerveau et de la moelle épinière․ Cette vascularisation est essentielle au fonctionnement optimal du SNC․

2․1․ Artères

Le cerveau est irrigué par un réseau complexe d’artères qui proviennent de deux sources principales⁚ le système carotidien et le système vertébro-basilaire․ Le système carotidien, composé des artères carotides internes droite et gauche, fournit le sang à la partie antérieure du cerveau․ Les artères carotides internes se divisent en plusieurs branches, notamment l’artère cérébrale antérieure (ACA), l’artère cérébrale moyenne (ACM) et l’artère ophtalmique․ L’ACA irrigue la partie médiale du lobe frontal et du lobe pariétal, tandis que l’ACM irrigue la partie latérale du lobe frontal, du lobe pariétal et du lobe temporal․ L’artère ophtalmique irrigue le globe oculaire et les structures adjacentes․

Le système vertébro-basilaire, composé des artères vertébrales droite et gauche, fournit le sang à la partie postérieure du cerveau․ Les artères vertébrales fusionnent pour former l’artère basilaire, qui se divise en plusieurs branches, notamment les artères cérébelleuses supérieures et inférieures, l’artère cérébrale postérieure (ACP) et l’artère pontine․ Les artères cérébelleuses irriguent le cervelet, tandis que l’ACP irrigue les lobes occipitaux et les structures sous-corticales adjacentes․ L’artère pontine irrigue le pont et les structures adjacentes․

Le cercle artériel de Willis est un réseau anastomotique situé à la base du cerveau, qui relie les systèmes carotidien et vertébro-basilaire․ Ce cercle assure une circulation sanguine collatérale en cas d’obstruction d’une artère majeure․ Il est composé de l’artère communicante antérieure, des artères cérébrales antérieures, des artères carotides internes, des artères cérébrales postérieures et des artères communicantes postérieures․

2․2․ Veines

Le sang désoxygéné et les déchets métaboliques du cerveau sont drainés par un réseau de veines qui convergent vers les sinus veineux duraux․ Ces sinus sont des espaces situés entre les deux couches de la dure-mère, la membrane la plus externe qui entoure le cerveau et la moelle épinière․ Ils sont formés par la fusion de veines cérébrales et drainent le sang vers les veines jugulaires internes, qui le transportent vers le cœur․

Les veines cérébrales superficielles drainent le cortex cérébral et les structures sous-corticales adjacentes․ Elles se jettent dans les sinus veineux duraux, notamment le sinus sagittal supérieur, le sinus sagittal inférieur, le sinus droit et le sinus transverse․ Le sinus sagittal supérieur est situé le long de la ligne médiane du crâne, tandis que le sinus sagittal inférieur est situé le long de la partie inférieure de la faux du cerveau․ Le sinus droit est situé à la jonction de la faux du cerveau et du tentorium cerebelli, tandis que le sinus transverse est situé à la base du crâne, en arrière du sinus droit․

Les veines cérébrales profondes drainent les structures profondes du cerveau, notamment le thalamus, l’hypothalamus et le mésencéphale․ Elles se jettent dans le sinus veineux dural appelé sinus caverneux, situé de chaque côté de la selle turcique, une cavité osseuse qui abrite l’hypophyse․ Le sinus caverneux reçoit également le sang des veines ophtalmiques, qui drainent le globe oculaire et les structures adjacentes․

2․3․ Capillaires

Les capillaires sont les vaisseaux sanguins les plus petits du corps et constituent le site principal des échanges entre le sang et les tissus․ Dans le SNC, les capillaires sont particulièrement importants car ils forment la barrière hémato-encéphalique, qui protège le cerveau des substances nocives présentes dans le sang․ Les capillaires cérébraux sont caractérisés par une structure unique qui les distingue des capillaires d’autres organes․

Les cellules endothéliales qui tapissent les capillaires cérébraux sont étroitement liées les unes aux autres par des jonctions serrées, ce qui limite le passage de substances entre le sang et le tissu cérébral․ De plus, les capillaires cérébraux sont entourés par une membrane basale épaisse et par des astrocytes, des cellules gliales qui contribuent à la formation de la barrière hémato-encéphalique․ Cette barrière est essentielle pour maintenir l’homéostasie du SNC et le protéger des fluctuations des conditions sanguines․

La structure unique des capillaires cérébraux permet le passage sélectif de certaines substances, telles que l’oxygène, le glucose et certains médicaments, tout en bloquant le passage d’autres substances, telles que les toxines, les bactéries et les virus․ Cette propriété est essentielle pour la protection du cerveau et le maintien de son fonctionnement optimal․

La barrière hémato-encéphalique

La barrière hémato-encéphalique (BHE) est une structure physiologique complexe qui sépare le sang circulant du tissu cérébral, permettant un contrôle strict du passage des substances entre ces deux compartiments․ Cette barrière est essentielle pour la protection du cerveau contre les fluctuations des conditions sanguines, les toxines, les agents pathogènes et les médicaments potentiellement nocifs․

La BHE est principalement constituée des cellules endothéliales des capillaires cérébraux, qui sont étroitement liées les unes aux autres par des jonctions serrées, limitant ainsi le passage paracellulaire des substances․ De plus, la BHE est renforcée par une membrane basale épaisse, des astrocytes et des pericytes, qui contribuent à la régulation du transport transcellulaire․ Cette structure unique permet le passage sélectif de certaines substances, telles que l’oxygène, le glucose et les acides aminés essentiels, tout en bloquant le passage d’autres substances, telles que les toxines, les bactéries et les virus․

La BHE joue un rôle crucial dans le maintien de l’homéostasie du SNC et dans la protection contre les dommages neurologiques․ Cependant, elle peut également constituer une barrière pour certains médicaments destinés à traiter les maladies cérébrales, ce qui pose un défi pour le développement de thérapies efficaces pour les maladies neurologiques․

Le liquide céphalorachidien

Le liquide céphalorachidien (LCR) est un fluide clair et incolore qui baigne le cerveau et la moelle épinière, assurant une protection mécanique et métabolique au système nerveux central․ Il est produit par les plexus choroïdes, des structures vasculaires situées dans les ventricules cérébraux․ Le LCR circule dans les ventricules cérébraux, l’espace sous-arachnoïdien et le canal central de la moelle épinière, avant d’être réabsorbé dans le sang par les villosités arachnoïdiennes․

Le LCR joue plusieurs rôles importants dans le fonctionnement du SNC․ Il offre une protection mécanique au cerveau et à la moelle épinière, amortissant les chocs et les mouvements brusques․ Il contribue également à l’homéostasie du SNC en régulant la pression intracrânienne, en transportant des nutriments et en éliminant les déchets métaboliques․ De plus, le LCR participe à la régulation de l’environnement chimique du SNC, en maintenant un pH et une composition ionique stables․

L’analyse du LCR est un outil diagnostique important pour identifier les infections du SNC, les tumeurs cérébrales, les saignements cérébraux et d’autres pathologies neurologiques․

Circulation et perfusion cérébrale

La circulation cérébrale est le flux sanguin qui irrigue le cerveau, assurant l’apport d’oxygène et de nutriments essentiels à son fonctionnement․

5․1․ Acoplamiento neurovasculaire

L’acoplamiento neurovasculaire est un processus physiologique complexe qui permet de répondre aux besoins métaboliques changeants du tissu cérébral en ajustant le flux sanguin local en fonction de l’activité neuronale․ Ce processus implique une interaction étroite entre les neurones, les astrocytes et les vaisseaux sanguins cérébraux․

Lorsque les neurones sont actifs, ils libèrent des neurotransmetteurs, tels que le glutamate, qui agissent sur les récepteurs des astrocytes․ Ces derniers, à leur tour, libèrent des substances vasoactives, comme l’oxyde nitrique (NO) et l’adénosine triphosphate (ATP), qui provoquent une dilatation des vaisseaux sanguins locaux․ Cette dilatation augmente le flux sanguin vers les zones cérébrales actives, permettant ainsi un apport accru d’oxygène et de nutriments․

L’acoplamiento neurovasculaire est crucial pour le fonctionnement normal du cerveau, car il permet d’optimiser l’utilisation des ressources sanguines et d’assurer un apport adéquat d’oxygène et de nutriments aux zones cérébrales les plus actives․ De plus, il joue un rôle important dans la protection du cerveau contre les dommages ischémiques․

5․2․ Régulation du flux sanguin cérébral

La régulation du flux sanguin cérébral (FSC) est un processus complexe qui assure un apport sanguin constant et adéquat au cerveau, malgré les fluctuations de la pression artérielle et de la demande métabolique․ Ce processus est contrôlé par plusieurs mécanismes, notamment l’autorégulation cérébrale, la réponse métabolique et la modulation neurogénique․

L’autorégulation cérébrale permet de maintenir un FSC constant dans une plage de pression artérielle physiologique (environ 60 à 160 mmHg)․ Ce mécanisme est assuré par la vasoconstriction et la vasodilatation des vaisseaux sanguins cérébraux en réponse aux variations de la pression artérielle․ La réponse métabolique, quant à elle, ajuste le FSC en fonction des besoins métaboliques du tissu cérébral․ Une augmentation de l’activité neuronale entraîne une augmentation de la consommation d’oxygène et de glucose, ce qui déclenche une vasodilatation locale et un accroissement du FSC․

Enfin, la modulation neurogénique implique l’influence du système nerveux autonome sur le FSC․ Le système nerveux sympathique peut provoquer une vasoconstriction, tandis que le système nerveux parasympathique peut induire une vasodilatation․ Cette modulation neurogénique est importante pour ajuster le FSC en fonction des besoins physiologiques et des conditions environnementales․

Fonctions de la vascularisation du SNC

La vascularisation du SNC est essentielle à son fonctionnement optimal, assurant l’apport d’oxygène et de nutriments, ainsi que l’élimination des déchets métaboliques․

6․1․ Suministro de Oxígeno y Nutrientes

Le cerveau, organe hautement métabolique, a une demande constante en oxygène et en nutriments pour maintenir son activité neuronale․ La vascularisation du SNC assure ce flux continu, vital pour la transmission des signaux nerveux, la synthèse des neurotransmetteurs et la plasticité cérébrale․ Le glucose, principal substrat énergétique du cerveau, est transporté à travers la barrière hémato-encéphalique (BHE) par des transporteurs spécifiques, tandis que l’oxygène diffuse librement․ Ces nutriments sont ensuite distribués aux neurones et aux cellules gliales via le réseau capillaire dense du SNC․

L’apport en oxygène est particulièrement crucial, car le cerveau est extrêmement sensible à l’hypoxie․ Une interruption même brève de l’oxygénation peut entraîner des dommages neuronaux irréversibles․ La vascularisation du SNC est donc conçue pour garantir un flux sanguin cérébral (FSC) constant et adéquat, malgré les fluctuations de la pression artérielle et de la demande métabolique․ La capacité du cerveau à réguler son propre apport sanguin est assurée par des mécanismes complexes de neurovascularisation et de régulation vasomotrice․

6․2․ Eliminación de Desechos

Le métabolisme cérébral intense génère des sous-produits métaboliques, dont certains peuvent être toxiques pour les neurones․ La vascularisation du SNC joue un rôle crucial dans l’élimination de ces déchets, assurant ainsi l’homéostasie cérébrale․ Le dioxyde de carbone ($CO_2$), produit par la respiration cellulaire, est éliminé par diffusion dans le sang, puis transporté vers les poumons pour être expiré․ D’autres déchets métaboliques, comme l’acide lactique et l’ammoniac, sont également transportés par le sang vers le foie et les reins pour être traités et éliminés․

Le liquide céphalorachidien (LCR), qui baigne le cerveau et la moelle épinière, joue également un rôle important dans l’élimination des déchets․ Le LCR est constamment renouvelé et circule à travers le système ventriculaire, permettant de collecter les déchets métaboliques et de les transporter vers le sang pour leur élimination․ La BHE contribue également à la protection du SNC en limitant le passage de substances nocives et en filtrant les déchets du sang vers le LCR․

Enfermedades Vasculares del SNC

La vascularisation du SNC est essentielle à son bon fonctionnement, et toute altération de ce système peut entraîner des pathologies neurologiques graves․

7․1․ Accidente Cerebrovascular (ACV)

L’accident cérébrovasculaire (ACV), communément appelé “AVC”, est une urgence médicale qui survient lorsque l’apport sanguin à une partie du cerveau est interrompu, soit par un blocage d’une artère (accident ischémique) ou par une rupture d’un vaisseau sanguin (accident hémorragique)․ Cette interruption de l’apport sanguin prive le tissu cérébral d’oxygène et de nutriments, ce qui peut entraîner des dommages irréversibles et des déficits neurologiques․

Les ACV ischémiques, la forme la plus courante, sont causés par un caillot sanguin qui obstrue une artère cérébrale, interrompant le flux sanguin vers la zone cérébrale concernée․ Les ACV hémorragiques, quant à eux, surviennent lorsqu’un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt, provoquant un saignement dans le tissu cérébral․

Les symptômes d’un ACV peuvent varier en fonction de la zone du cerveau affectée et de la gravité de l’accident․ Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve la faiblesse ou la paralysie d’un côté du corps, des difficultés à parler ou à comprendre le langage, des troubles de la vision, des vertiges, des maux de tête soudains et intenses, et une perte de conscience․

Le diagnostic d’un ACV repose sur l’examen clinique, l’imagerie cérébrale (IRM ou scanner) et des examens complémentaires pour identifier la cause de l’accident․ Le traitement d’un ACV est urgent et vise à restaurer le flux sanguin vers la zone cérébrale affectée, à prévenir d’autres complications et à limiter les dommages neurologiques․

7․2․ Ischémie Cérébrale

L’ischémie cérébrale se définit comme une réduction du flux sanguin vers une partie du cerveau, entraînant une diminution de l’apport en oxygène et en nutriments․ Cette situation peut être temporaire ou permanente, et sa gravité dépend de la durée et de l’étendue de l’ischémie․ L’ischémie cérébrale peut être causée par diverses conditions, notamment des caillots sanguins, des sténoses artérielles, des spasmes vasculaires, des embolis, des anomalies de la microcirculation ou des problèmes de perfusion․

Les symptômes de l’ischémie cérébrale varient en fonction de la zone du cerveau affectée et de la gravité de l’ischémie․ Ils peuvent inclure des troubles de la parole, des difficultés à marcher, des problèmes de vision, des maux de tête, des vertiges, des pertes de conscience et des changements de comportement․ Si l’ischémie est suffisamment grave ou prolongée, elle peut entraîner des dommages irréversibles au tissu cérébral, conduisant à un accident vasculaire cérébral (AVC) ou à d’autres déficits neurologiques․

Le diagnostic de l’ischémie cérébrale repose sur l’examen clinique, l’imagerie cérébrale (IRM ou scanner) et des examens complémentaires pour identifier la cause de l’ischémie․ Le traitement de l’ischémie cérébrale vise à restaurer le flux sanguin vers la zone cérébrale affectée, à prévenir d’autres complications et à limiter les dommages neurologiques․ Des médicaments, des interventions chirurgicales ou des traitements de réadaptation peuvent être utilisés en fonction de la cause et de la gravité de l’ischémie․

7․3․ Autres Maladies Neurologiques

Outre les accidents vasculaires cérébraux et l’ischémie cérébrale, d’autres maladies neurologiques peuvent être liées à des problèmes de vascularisation du système nerveux central․ Ces maladies peuvent affecter directement les vaisseaux sanguins du cerveau ou être une conséquence de problèmes vasculaires dans d’autres parties du corps․

Parmi ces maladies, on peut citer ⁚

- L’angiopathie améloïde cérébrale ⁚ cette maladie se caractérise par des dépôts de protéines améloïdes dans les parois des vaisseaux sanguins du cerveau, ce qui peut entraîner des saignements et des infarctus cérébraux․

- La maladie de moyamoya ⁚ cette maladie rare se caractérise par une sténose ou une occlusion des artères cérébrales principales, ce qui conduit à la formation de vaisseaux collatéraux anormaux․ Ces vaisseaux peuvent être fragiles et sujets à des saignements․

- L’encéphalopathie de Binswanger ⁚ cette maladie se caractérise par une atteinte des petits vaisseaux sanguins du cerveau, ce qui peut entraîner des infarctus cérébraux multiples et une démence vasculaire․

- La migraine avec aura ⁚ cette forme de migraine se caractérise par des symptômes neurologiques précédant la céphalée, tels que des troubles visuels, des engourdissements ou des fourmillements․ Ces symptômes sont liés à des anomalies de la circulation sanguine dans le cerveau․

Ces maladies neurologiques peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patients․ Il est donc important de consulter un médecin si vous présentez des symptômes neurologiques inexpliqués․

s

La vascularisation du système nerveux central est un processus complexe et crucial pour le bon fonctionnement du cerveau et de la moelle épinière․ Le réseau vasculaire complexe, composé d’artères, de veines et de capillaires, assure un apport constant d’oxygène et de nutriments au SNC, tout en éliminant les déchets métaboliques․ La barrière hémato-encéphalique, une structure protectrice, contrôle le passage des substances entre le sang et le tissu cérébral, garantissant ainsi un environnement stable et optimal pour les neurones․

La circulation cérébrale et la perfusion sont étroitement régulées par des mécanismes neurovasculaires qui adaptent le flux sanguin aux besoins métaboliques du cerveau․ Des dysfonctionnements de la vascularisation du SNC peuvent entraîner des pathologies graves telles que les accidents vasculaires cérébraux, l’ischémie cérébrale et d’autres maladies neurologiques․ La compréhension de la vascularisation du SNC est donc essentielle pour la prévention, le diagnostic et le traitement de ces maladies․

L’article présente une description approfondie de l’anatomie vasculaire du SNC. La distinction entre les systèmes carotidien et vertébro-basilaire est bien expliquée, et l’importance du cercle artériel de Willis est mise en évidence. L’article pourrait être enrichi par une discussion sur les variations anatomiques de la vascularisation cérébrale et leur impact sur la santé.

L’article aborde de manière complète et approfondie la vascularisation du système nerveux central. La description des artères, veines et capillaires est précise et bien structurée. L’accent mis sur le cercle artériel de Willis et son rôle dans la protection du cerveau est pertinent. L’article pourrait être enrichi par une discussion sur les aspects physiopathologiques de la vascularisation cérébrale, notamment les mécanismes de régulation du flux sanguin cérébral.

L’article aborde de manière complète et approfondie la vascularisation du système nerveux central. La description des artères, veines et capillaires est précise et bien structurée. L’accent mis sur le cercle artériel de Willis et son rôle dans la protection du cerveau est pertinent. L’article pourrait être enrichi par une discussion sur les méthodes d’investigation utilisées pour l’étude de la vascularisation cérébrale, telles que l’angiographie cérébrale.

L’article offre une vue d’ensemble complète de la vascularisation du système nerveux central. La description des artères, veines et capillaires est précise et bien illustrée. L’accent mis sur le cercle artériel de Willis et son rôle dans la protection du cerveau est pertinent. Cependant, il serait intéressant d’intégrer une discussion sur les aspects cliniques de la vascularisation cérébrale, notamment les méthodes d’imagerie utilisées pour l’évaluation de la circulation cérébrale.

L’article présente une introduction claire et concise sur la vascularisation du système nerveux central. La description de l’anatomie vasculaire est précise et exhaustive, offrant une base solide pour comprendre la complexité de l’irrigation cérébrale. La distinction entre les systèmes carotidien et vertébro-basilaire est bien expliquée, et l’importance du cercle artériel de Willis est mise en évidence. Cependant, la description pourrait être enrichie par l’ajout d’illustrations ou de schémas pour faciliter la compréhension visuelle des structures vasculaires.

L’article fournit une excellente synthèse de l’anatomie vasculaire du SNC. La description des différents systèmes artériels et de leurs branches est claire et bien illustrée. L’importance du cercle artériel de Willis est soulignée, ce qui est crucial pour la compréhension de la vascularisation cérébrale. L’article pourrait être complété par une discussion sur les facteurs de risque et les mesures préventives concernant les maladies vasculaires cérébrales.

L’article fournit une excellente synthèse de l’anatomie vasculaire du SNC. La description des différents systèmes artériels et de leurs branches est claire et bien illustrée. L’importance du cercle artériel de Willis est soulignée, ce qui est crucial pour la compréhension de la vascularisation cérébrale. L’article pourrait être complété par une discussion sur les implications cliniques de la vascularisation cérébrale, notamment les conséquences d’une altération de la circulation cérébrale.

L’article aborde de manière complète les aspects anatomiques de la vascularisation du SNC. La description des artères, veines et capillaires est précise et informative. L’accent mis sur le cercle artériel de Willis et son importance dans la protection du cerveau est pertinent. Toutefois, il serait intéressant d’aborder les aspects physiologiques de la vascularisation, notamment les mécanismes de régulation du flux sanguin cérébral et les conséquences d’une altération de la circulation.

L’article fournit une excellente synthèse de l’anatomie vasculaire du SNC. La description des différents systèmes artériels et de leurs branches est claire et bien structurée. L’importance du cercle artériel de Willis est soulignée, ce qui est crucial pour la compréhension de la vascularisation cérébrale. L’article pourrait être complété par une discussion sur les pathologies associées à des anomalies de la vascularisation, telles que les accidents vasculaires cérébraux.

L’article offre une présentation claire et concise de la vascularisation du SNC. La description des artères et de leurs branches est précise et informative. L’accent mis sur le cercle artériel de Willis est pertinent et souligne l’importance de cette structure dans la protection du cerveau. L’article pourrait être complété par une discussion sur les traitements médicaux et chirurgicaux utilisés en cas de pathologies vasculaires cérébrales.

L’article offre une présentation claire et concise de la vascularisation du SNC. La description des artères et de leurs branches est précise et informative. L’accent mis sur le cercle artériel de Willis est pertinent et souligne l’importance de cette structure dans la protection du cerveau. L’article pourrait être complété par une discussion sur les conséquences d’une altération de la vascularisation cérébrale, notamment les accidents vasculaires cérébraux.