Pareidolie ⁚ Voir des visages et des formes là où il n’y en a pas

La pareidolie est un phénomène psychologique fascinant qui nous conduit à percevoir des formes, des visages et des motifs significatifs dans des stimuli aléatoires ou ambigus․ Ce phénomène, profondément enraciné dans notre cerveau, révèle les mécanismes complexes de la perception et de l’interprétation․

Introduction

Dans le vaste paysage de la perception humaine, la pareidolie se présente comme un phénomène captivant qui met en lumière l’interaction complexe entre notre cerveau et le monde qui nous entoure․ Ce phénomène, qui consiste à percevoir des formes, des visages ou des motifs significatifs dans des stimuli aléatoires ou ambigus, est une manifestation de la tendance innée de notre esprit à trouver du sens et de l’ordre dans l’environnement․ La pareidolie, bien qu’elle puisse sembler une simple illusion, révèle en réalité les mécanismes profonds de la perception, de la reconnaissance des formes et de l’imagination, nous offrant un aperçu fascinant de la façon dont notre cerveau traite l’information visuelle․

Au cœur de la pareidolie se trouve l’interaction entre la perception, l’imagination et les biais cognitifs․ Notre cerveau, constamment à la recherche de familiarité et de sens, est enclin à interpréter des stimuli ambigus en fonction de nos expériences passées, de nos connaissances et de nos attentes․ La pareidolie, en tant que manifestation de cette tendance, nous permet d’explorer les limites de notre perception et de comprendre comment notre cerveau crée des réalités subjectives à partir d’informations objectives․

La Perception et l’Illusion

La pareidolie est intimement liée aux concepts de perception et d’illusion․ La perception, processus complexe qui nous permet de donner un sens au monde qui nous entoure, implique une interaction dynamique entre les stimuli sensoriels et nos processus cognitifs․ Notre cerveau, doté d’une capacité remarquable à organiser et à interpréter l’information, construit une représentation subjective de la réalité à partir des données sensorielles reçues․ Cependant, cette construction mentale est susceptible d’être influencée par nos préjugés, nos expériences passées et nos attentes, ce qui peut conduire à des illusions․

Les illusions, qui déforment notre perception de la réalité, mettent en évidence les limites de notre système perceptif․ La pareidolie, en tant qu’illusion, illustre la tendance de notre cerveau à interpréter des stimuli ambigus en fonction de nos schémas mentaux préexistants․ Cette tendance à voir des formes et des visages là où il n’y en a pas est un exemple frappant de la façon dont notre perception peut être façonnée par nos attentes et nos expériences․

Perception

La perception, processus cognitif complexe qui nous permet de donner un sens au monde qui nous entoure, est le fruit d’une interaction dynamique entre les stimuli sensoriels et nos processus mentaux․ Notre cerveau, doté d’une capacité remarquable à organiser et à interpréter l’information, construit une représentation subjective de la réalité à partir des données sensorielles reçues․ Cette représentation, loin d’être une copie fidèle de la réalité objective, est le résultat d’une construction mentale influencée par nos expériences passées, nos attentes et nos préjugés․

La perception est un processus actif qui implique une sélection, une organisation et une interprétation des stimuli sensoriels․ Notre cerveau ne se contente pas de recevoir passivement les informations sensorielles, mais les traite activement en les comparant à nos connaissances préexistantes et en les intégrant à un contexte global․ Ce processus d’interprétation, qui donne un sens aux stimuli sensoriels, est crucial pour notre compréhension du monde et pour notre capacité à interagir avec lui․

Illusion

Les illusions, ces distorsions de la perception, nous révèlent les limites de notre capacité à interpréter fidèlement la réalité․ Elles mettent en évidence l’influence des processus mentaux sur notre perception du monde, démontrant que notre cerveau peut être trompé par des stimuli ambigus ou par des jeux de lumière et d’ombre․ Les illusions visuelles, notamment, explorent les mécanismes de la perception et les biais cognitifs qui peuvent nous conduire à voir des formes, des couleurs ou des mouvements qui ne sont pas réellement présents․

L’étude des illusions permet de mieux comprendre comment notre cerveau traite l’information visuelle et les stratégies qu’il utilise pour construire une représentation cohérente du monde․ En analysant les mécanismes à l’œuvre dans les illusions, les chercheurs en psychologie cognitive et en neurosciences peuvent identifier les processus mentaux qui sous-tendent la perception et l’interprétation des stimuli visuels․ Les illusions nous offrent ainsi un aperçu précieux des limites de notre perception et des mécanismes complexes qui la sous-tendent․

Reconnaissance des formes et perception visuelle

La reconnaissance des formes est un processus cognitif fondamental qui nous permet d’identifier et de catégoriser les objets qui nous entourent․ Cette capacité, essentielle à notre interaction avec le monde, repose sur des mécanismes complexes de perception visuelle et de traitement de l’information․ Notre cerveau, doté d’une incroyable capacité à analyser les formes, les couleurs, les textures et les mouvements, est capable d’extraire des informations cruciales à partir de stimuli visuels complexes․

La perception visuelle, quant à elle, est le processus par lequel notre cerveau interprète et donne un sens aux stimuli visuels qui parviennent à nos yeux․ Cette perception, influencée par nos expériences passées, nos attentes et nos connaissances, est un processus dynamique et subjectif․ La manière dont nous percevons le monde est donc façonnée par nos propres filtres cognitifs, ce qui peut conduire à des interprétations divergentes d’une même scène visuelle․

Reconnaissance des formes

La reconnaissance des formes est un processus cognitif crucial qui nous permet d’identifier et de catégoriser les objets dans notre environnement․ Ce processus complexe implique l’analyse de caractéristiques visuelles telles que la forme, la couleur, la texture et le mouvement, et repose sur une interaction complexe entre notre perception visuelle et nos connaissances stockées en mémoire․ Notre cerveau, doté de mécanismes spécialisés pour le traitement des formes, est capable d’extraire des informations essentielles à partir de stimuli visuels complexes, même dans des conditions difficiles․

La reconnaissance des formes est une compétence qui se développe progressivement au cours de notre vie, s’affinant à travers l’apprentissage et l’expérience․ Elle est essentielle à notre interaction avec le monde, nous permettant de naviguer dans notre environnement, de comprendre les objets qui nous entourent et de communiquer efficacement avec nos semblables․ La reconnaissance des formes est à la base de nombreuses activités quotidiennes, de la lecture à la conduite automobile, en passant par l’interaction avec les autres․

Perception visuelle

La perception visuelle, processus complexe par lequel nous interprétons les informations reçues par nos yeux, joue un rôle central dans notre expérience du monde․ Elle implique une série d’étapes, allant de la réception de la lumière par la rétine à l’interprétation des formes, des couleurs et des mouvements par le cerveau․ Notre perception visuelle est façonnée par notre expérience passée, nos connaissances et nos attentes, ce qui peut parfois conduire à des distorsions ou des illusions․

Le cerveau, en constante interaction avec l’environnement, analyse les stimuli visuels en utilisant des mécanismes neuronaux spécialisés․ Il identifie les contours, les formes, les textures et les couleurs, les organisant en un tout cohérent․ Ce processus d’interprétation est influencé par des facteurs psychologiques et cognitifs, tels que l’attention, la mémoire et les émotions․ Notre perception visuelle est donc une construction subjective, influencée par nos propres expériences et notre propre histoire․

Biais cognitifs et imagination

Notre perception du monde est façonnée non seulement par les informations sensorielles que nous recevons, mais aussi par nos propres biais cognitifs et notre capacité d’imagination․ Les biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui nous permettent de prendre des décisions rapidement, peuvent parfois nous induire en erreur, nous conduisant à interpréter des informations de manière erronée․ L’imagination, quant à elle, nous permet de créer des images mentales et de compléter des informations manquantes, ce qui peut aussi influencer notre perception․

En pareidolie, ces deux éléments jouent un rôle crucial․ L’imagination nous permet de voir des formes et des visages dans des stimuli ambigus, tandis que les biais cognitifs nous poussent à interpréter ces formes comme étant significatives․ Par exemple, nous sommes plus susceptibles de voir des visages dans des nuages ou des rochers si nous sommes prédisposés à y croire, ou si nous avons été exposés à des images de visages dans le passé․

Biais cognitifs

Les biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui nous permettent de prendre des décisions rapidement, jouent un rôle important dans la pareidolie․ Ils peuvent influencer notre perception et nous conduire à voir des formes ou des visages dans des stimuli ambigus, même si ceux-ci n’existent pas réellement;

Par exemple, le biais de confirmation, qui nous pousse à privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes, peut nous amener à voir des visages dans des nuages ou des rochers si nous sommes déjà convaincus de leur existence․ De même, le biais de disponibilité, qui nous fait accorder plus d’importance aux informations qui nous viennent facilement à l’esprit, peut nous rendre plus sensibles à la pareidolie si nous avons été récemment exposés à des images de visages․

Ces biais cognitifs, bien qu’ils puissent nous aider à prendre des décisions rapidement, peuvent aussi nous conduire à des erreurs d’interprétation, comme celles que l’on observe en pareidolie․

Imagination

L’imagination, cette faculté mentale qui nous permet de créer des images, des concepts et des scénarios dans notre esprit, joue un rôle crucial dans la pareidolie․ Elle nous permet de donner sens à des stimuli ambigus et de les transformer en formes reconnaissables, même si celles-ci n’existent pas réellement․

Lorsque nous regardons un nuage, par exemple, notre imagination peut le transformer en un visage, un animal ou un objet familier․ Ce processus de création d’images mentales est influencé par nos expériences passées, nos connaissances et nos émotions․ Plus notre imagination est active, plus nous sommes susceptibles de voir des formes et des visages dans des stimuli ambigus․

L’imagination, bien qu’elle puisse nous conduire à des erreurs d’interprétation, est aussi un outil puissant qui nous permet d’explorer le monde et de donner sens à notre environnement․

La Pareidolie ⁚ Un Phénomène Neurologique

La pareidolie, loin d’être une simple illusion visuelle, est un phénomène neurologique complexe qui implique des mécanismes cérébraux spécifiques․ Notre cerveau, constamment en quête de sens et de familiarité, est programmé pour détecter des formes et des motifs dans notre environnement․

Ce processus, appelé “reconnaissance des formes”, est une fonction essentielle de notre système visuel․ Cependant, il peut parfois être trompé par des stimuli ambigus, ce qui conduit à la perception d’images ou de visages là où il n’y en a pas․ La pareidolie est donc le résultat d’une interaction complexe entre notre système visuel, notre mémoire et nos processus cognitifs․

Des études neurologiques ont montré que la pareidolie est associée à l’activation de certaines régions du cerveau, notamment le cortex visuel, le cortex préfrontal et l’hippocampe; Ces régions sont impliquées dans la perception, la mémoire et la prise de décision, ce qui souligne le caractère complexe de ce phénomène․

Définition de la pareidolie

La pareidolie, du grec “παρειδωλον” (pareidôlon) signifiant “image, apparition”, est un phénomène psychologique qui consiste à percevoir des formes, des visages ou des motifs significatifs dans des stimuli aléatoires ou ambigus․ En d’autres termes, notre cerveau “remplit les blancs” et interprète des informations visuelles incomplètes ou bruitées comme étant des formes reconnaissables․

Ce phénomène peut se manifester de différentes manières, allant de la perception de visages dans les nuages ou les textures rugueuses à la découverte de messages cachés dans des images ou des sons․ La pareidolie est souvent déclenchée par des stimuli visuels, mais elle peut également se produire avec des stimuli auditifs, comme entendre des paroles dans un bruit blanc․

Il est important de distinguer la pareidolie de l’hallucination․ Alors que les hallucinations sont des perceptions fausses qui se produisent en l’absence de stimulus externe, la pareidolie est une interprétation erronée d’un stimulus réel, bien que ce stimulus soit ambigu ou incomplet․

Mécanismes neurologiques de la pareidolie

Les mécanismes neurologiques sous-jacents à la pareidolie sont complexes et font intervenir plusieurs régions du cerveau․ La recherche suggère que le cortex visuel, responsable du traitement des informations visuelles, joue un rôle crucial dans la perception des formes et des visages․ Des études d’imagerie cérébrale ont montré une activation accrue du cortex visuel lors de la perception de stimuli pareidoliques․

De plus, le système de reconnaissance des visages, situé dans le gyrus fusiforme, semble être impliqué dans la pareidolie․ Ce système est spécialisé dans la détection et la reconnaissance des visages humains, et il est possible qu’il soit activé de manière erronée par des stimuli ambigus, ce qui conduit à la perception de visages là où il n’y en a pas․

Enfin, le cortex préfrontal, impliqué dans les fonctions cognitives supérieures telles que la prise de décision et la mémoire, pourrait également jouer un rôle dans la pareidolie․ Il est possible que le cortex préfrontal tente de donner un sens aux stimuli ambigus, ce qui conduit à l’interprétation erronée de formes et de visages․

Exemples de Pareidolie

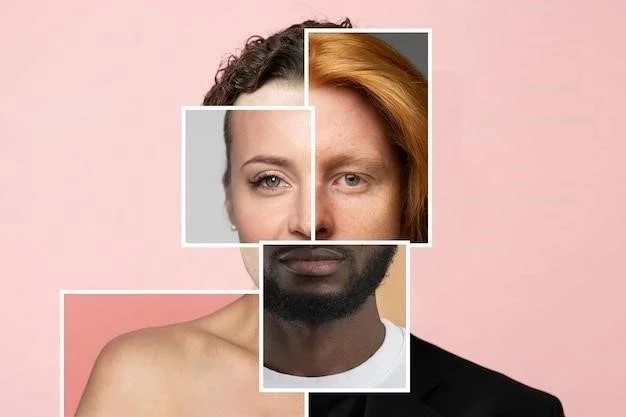

La pareidolie se manifeste dans une variété de contextes, offrant des exemples concrets de ce phénomène fascinant․ Un exemple courant est la reconnaissance de visages dans des objets inanimés, tels que des nuages, des rochers ou des arbres․ La forme particulière d’un nuage peut évoquer un visage souriant ou un profil humain, tandis qu’une configuration de branches d’arbre peut ressembler à une silhouette familière․

L’apophénie, une forme de pareidolie, se produit lorsque des motifs significatifs sont perçus dans des données aléatoires․ Par exemple, on peut observer des messages cachés dans des paroles de chansons ou des séquences de nombres aléatoires․ Cette tendance à trouver des connexions et des schémas dans le chaos est un exemple de la façon dont notre cerveau cherche à donner un sens au monde qui l’entoure․

La pareidolie peut également être observée dans des images floues ou bruitées, où notre cerveau comble les lacunes pour créer une image cohérente․ Des exemples de pareidolie sont souvent utilisés dans des jeux de perception, où des images cachées ou des motifs sont dissimulés dans des images plus complexes․

Reconnaissance des visages

La reconnaissance des visages est une compétence cognitive complexe qui joue un rôle crucial dans nos interactions sociales․ Notre cerveau est doté de zones spécialisées dédiées à la détection et à l’analyse des visages, ce qui nous permet de reconnaître des individus familiers et d’interpréter leurs expressions․ Cependant, cette capacité peut être biaisée par la pareidolie, nous conduisant à voir des visages là où il n’y en a pas․

Le phénomène de la pareidolie faciale est particulièrement évident dans des contextes où des stimuli visuels ambigus sont présents․ Par exemple, des nuages, des rochers ou des marques sur les murs peuvent être interprétés comme des visages, même si ces formes sont purement aléatoires․ Ce phénomène est encore plus prononcé lorsque l’on est exposé à des images floues ou bruitées, où notre cerveau comble les lacunes pour créer une image cohérente, parfois en y ajoutant des traits faciaux․

La pareidolie faciale est un exemple fascinant de la façon dont notre cerveau peut être trompé par des informations sensorielles incomplètes․ Elle met en lumière la nature subjective de la perception et la capacité de notre cerveau à trouver des significations dans des stimuli ambigus․

Apophénie

L’apophénie, étroitement liée à la pareidolie, est un biais cognitif qui nous pousse à identifier des schémas et des significations dans des données aléatoires ou sans lien apparent․ Ce phénomène, souvent décrit comme une « tendance à voir des connexions », peut se manifester dans divers domaines, allant de la perception de messages cachés dans des paroles de chansons à la recherche de motifs dans des séries de nombres aléatoires․

L’apophénie est souvent considérée comme une forme d’interprétation excessive, où notre cerveau cherche à trouver un sens à des événements ou des informations qui n’en ont pas․ Ce biais cognitif peut être renforcé par des facteurs psychologiques tels que l’anxiété, la peur ou le désir de trouver des explications simples à des phénomènes complexes․

L’apophénie peut avoir des conséquences importantes sur notre perception du monde․ Elle peut nous amener à croire à des événements paranormaux, à des théories du complot ou à des superstitions, en attribuant des significations erronées à des événements aléatoires․ Comprendre l’apophénie est donc crucial pour distinguer les schémas réels des illusions de notre perception․

L’article offre une perspective éclairante sur la pareidolie, en soulignant son importance dans la compréhension de la perception humaine. La discussion sur l’interaction entre la perception, l’imagination et les biais cognitifs est particulièrement pertinente. L’article gagnerait à approfondir l’analyse des implications de la pareidolie dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie.

Un article intéressant qui aborde la pareidolie avec une approche à la fois scientifique et accessible. La distinction entre perception et illusion est bien établie, et l’article met en évidence l’importance des biais cognitifs dans la formation de nos perceptions. Une analyse plus approfondie des applications pratiques de la pareidolie, par exemple dans le domaine de l’art ou de la psychologie, serait un enrichissement bienvenu.

L’article offre une introduction complète et informative à la pareidolie, en mettant en lumière ses aspects psychologiques et perceptifs. La discussion sur l’influence des expériences passées et des attentes sur la perception est particulièrement pertinente. Il serait intéressant d’aborder également les implications de la pareidolie dans le domaine de la créativité et de l’imagination.

Un article bien documenté et stimulant qui explore la pareidolie sous différents angles. La discussion sur les mécanismes neurologiques impliqués dans la perception et l’interprétation des stimuli ambigus est particulièrement intéressante. L’article pourrait être enrichi par l’inclusion d’exemples concrets et d’études de cas pour illustrer les différents types de pareidolie.

L’article présente une synthèse complète et informative sur la pareidolie, couvrant ses aspects psychologiques et perceptifs. La discussion sur l’influence des expériences passées et des attentes sur la perception est particulièrement pertinente. Il serait intéressant d’aborder également les implications de la pareidolie dans le domaine de la créativité et de l’imagination.

L’article offre une introduction claire et concise à la pareidolie, un phénomène fascinant qui met en lumière les mécanismes complexes de la perception humaine. La discussion sur l’interaction entre la perception, l’imagination et les biais cognitifs est particulièrement éclairante. Cependant, l’article pourrait bénéficier d’une exploration plus approfondie des aspects neurologiques de la pareidolie, ainsi que d’une analyse des différentes formes de pareidolie et de leurs implications culturelles.

Un article bien écrit et informatif qui explore la pareidolie avec une approche à la fois scientifique et accessible. La discussion sur les mécanismes neurologiques impliqués dans la perception est particulièrement intéressante. Il serait pertinent d’aborder également les aspects culturels et sociaux de la pareidolie, ainsi que son influence sur l’art et la littérature.