Les séquelles mentales du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur la santé mentale des individus à travers le monde, soulevant des questions cruciales quant à l’existence de séquelles psychologiques durables.

Introduction

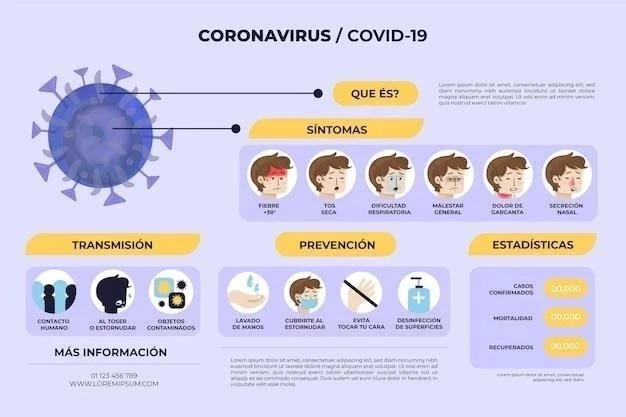

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sans précédent sur la santé physique et mentale des populations mondiales. Au-delà des conséquences directes de l’infection, les mesures de confinement, l’incertitude économique et le stress social ont contribué à une augmentation significative des problèmes de santé mentale. L’impact psychologique du COVID-19 s’étend au-delà de la période aiguë de la maladie, avec des études suggérant l’émergence de séquelles mentales à long terme. Ces séquelles peuvent prendre différentes formes, affectant le bien-être mental et la qualité de vie des individus. Il est donc crucial de comprendre les mécanismes sous-jacents à ces séquelles, de les identifier de manière précoce et de mettre en place des stratégies de soutien adaptées pour prévenir et gérer les conséquences psychologiques durables de la pandémie.

Impact psychologique du COVID-19

L’impact psychologique du COVID-19 est multiforme et s’étend sur plusieurs dimensions. L’infection elle-même peut entraîner des symptômes psychologiques directs, tels que l’anxiété, la dépression et la confusion mentale. Les mesures de confinement et d’isolement social ont également contribué à un stress accru, à la solitude et à l’isolement social, favorisant l’apparition de troubles de l’humeur et de l’anxiété. De plus, les conséquences économiques et sociales de la pandémie, comme la perte d’emploi, les difficultés financières et la peur de l’avenir, ont exacerbé les problèmes de santé mentale préexistants et en ont engendré de nouveaux. Il est important de noter que l’impact psychologique du COVID-19 n’est pas uniforme et varie en fonction de facteurs individuels tels que l’âge, le sexe, les antécédents de santé mentale et le contexte socio-économique.

Effets psychologiques immédiats

L’infection au COVID-19 peut déclencher une variété d’effets psychologiques immédiats, souvent liés à la peur de la maladie, à la détresse physique et à l’incertitude quant à l’évolution de la situation. L’anxiété et la dépression sont parmi les réactions les plus courantes, reflétant le stress lié à la maladie, à l’hospitalisation potentielle et à l’impact sur la vie quotidienne. La confusion mentale, les troubles du sommeil et la fatigue sont également fréquemment observés, souvent liés aux effets physiologiques de l’infection. Dans certains cas, un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) peut se développer, particulièrement chez les personnes ayant vécu une expérience traumatique liée à la maladie, comme une hospitalisation en soins intensifs ou la perte d’un proche. Ces effets immédiats soulignent l’importance d’une prise en charge psychologique précoce pour atténuer la détresse et favoriser une meilleure adaptation à la situation.

Séquelles psychologiques à long terme

Au-delà des effets immédiats, le COVID-19 peut laisser des séquelles psychologiques durables, affectant le bien-être mental des individus à long terme. Un nombre croissant de personnes souffrant de “long COVID” rapportent des symptômes persistants, dont des troubles cognitifs, de la fatigue, des troubles du sommeil et de l’anxiété. Ces symptômes peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne, affectant la capacité à travailler, à entretenir des relations sociales et à participer à des activités agréables. La persistance de ces symptômes, même après la phase aiguë de la maladie, souligne la complexité du COVID-19 et la nécessité d’une prise en charge globale, incluant des aspects physiques et psychologiques. Il est crucial de comprendre les mécanismes sous-jacents à ces séquelles à long terme et de développer des stratégies de prévention et de traitement efficaces pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées.

Syndrome post-COVID

Le syndrome post-COVID, également connu sous le nom de “long COVID”, est un ensemble de symptômes persistants qui peuvent survenir après une infection par le COVID-19, même chez les personnes qui ont eu une forme bénigne de la maladie. Ces symptômes peuvent affecter divers systèmes organiques, y compris le système nerveux central, le système respiratoire, le système cardiovasculaire et le système musculo-squelettique. Le syndrome post-COVID peut se manifester par une variété de symptômes, tels que la fatigue, les troubles cognitifs, les douleurs musculaires, les difficultés respiratoires, les palpitations cardiaques, les troubles du sommeil, l’anxiété et la dépression. La durée et la sévérité des symptômes varient d’une personne à l’autre. Bien que les causes précises du syndrome post-COVID ne soient pas encore entièrement comprises, des recherches suggèrent que l’inflammation chronique, les dommages aux tissus et les dysfonctionnements immunitaires pourraient jouer un rôle.

Complications neuropsychiatriques

Le COVID-19 peut également entraîner des complications neuropsychiatriques, même en l’absence de syndrome post-COVID. Ces complications peuvent inclure l’encéphalite, la méningite, les accidents vasculaires cérébraux, les crises d’épilepsie, la perte de l’odorat et du goût, ainsi que des troubles neuropsychiatriques tels que l’anxiété, la dépression, le trouble de stress post-traumatique (SSPT) et les troubles cognitifs. Le mécanisme exact par lequel le virus SARS-CoV-2 affecte le système nerveux n’est pas encore complètement élucidé, mais plusieurs hypothèses sont avancées. L’une d’elles est que le virus peut pénétrer directement dans le système nerveux central, causant des dommages neuronaux. Une autre hypothèse est que la réponse inflammatoire déclenchée par le virus peut entraîner des dommages indirects au cerveau. Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les complications neuropsychiatriques du COVID-19.

Symptômes psychologiques courants

Les symptômes psychologiques liés au COVID-19 sont variés et peuvent se manifester de manière aiguë ou chronique. L’anxiété et la dépression figurent parmi les symptômes les plus fréquents, souvent exacerbées par l’isolement social, les incertitudes liées à la pandémie et les craintes pour la santé. Le SSPT peut également se développer chez les personnes ayant vécu une expérience traumatisante liée au COVID-19, comme une hospitalisation en soins intensifs ou la perte d’un proche. Des troubles cognitifs, tels que la confusion, la difficulté à se concentrer et les pertes de mémoire, peuvent également survenir, souvent associés à la fatigue et au brouillard cérébral. Les troubles du sommeil, comme les insomnies ou les cauchemars, sont fréquents et peuvent aggraver les autres symptômes psychologiques. Enfin, la détresse émotionnelle et psychologique, manifestée par des sentiments de tristesse, de colère, de frustration ou d’angoisse, est un symptôme courant chez les personnes touchées par le COVID-19.

Anxiété et dépression

L’anxiété et la dépression sont deux des symptômes psychologiques les plus courants associés au COVID-19. L’anxiété peut se manifester par des inquiétudes excessives, des pensées intrusives, des difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil et des symptômes physiques tels que des palpitations cardiaques ou des douleurs à la poitrine. La dépression, quant à elle, se caractérise par une humeur déprimée, une perte d’intérêt ou de plaisir, une fatigue persistante, des difficultés à se concentrer, des pensées négatives et des idées suicidaires. Ces symptômes peuvent être déclenchés par la peur de la maladie, l’isolement social, les pertes économiques et les changements drastiques dans le mode de vie. Il est important de noter que l’anxiété et la dépression peuvent également être des symptômes du syndrome post-COVID, indiquant la nécessité d’une prise en charge spécifique.

SSPT

Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est une autre séquelle psychologique potentielle du COVID-19. Il peut se développer chez les personnes ayant vécu une expérience traumatisante liée à la maladie, comme une hospitalisation en soins intensifs, une intubation ou la perte d’un proche. Les symptômes du SSPT incluent des cauchemars, des flashbacks, une évitement des situations qui rappellent l’événement traumatique, une hypervigilance, une irritabilité et des difficultés à se concentrer. Le SSPT peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, entraînant des difficultés dans les relations sociales, au travail et dans la vie quotidienne. Une prise en charge psychologique adaptée, comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), est essentielle pour aider les personnes atteintes de SSPT à gérer leurs symptômes et à retrouver une meilleure qualité de vie.

Détérioration cognitive

La détérioration cognitive, souvent appelée “brouillard cérébral”, est un symptôme courant du syndrome post-COVID. Elle se caractérise par des difficultés de concentration, de mémoire, de prise de décision et de résolution de problèmes. Ces troubles cognitifs peuvent avoir un impact significatif sur la vie professionnelle, la vie sociale et les activités quotidiennes. Bien que la cause exacte de la détérioration cognitive post-COVID ne soit pas encore entièrement élucidée, des études suggèrent que l’inflammation du cerveau, les dommages aux cellules nerveuses et les changements dans la circulation sanguine pourraient jouer un rôle. Il est important de noter que la détérioration cognitive peut varier en intensité et en durée, et que certains patients peuvent récupérer complètement, tandis que d’autres peuvent souffrir de symptômes persistants.

Fatigue et troubles du sommeil

La fatigue et les troubles du sommeil sont des symptômes fréquents du syndrome post-COVID, ayant un impact profond sur le bien-être mental et physique des patients. La fatigue peut être intense et persistante, interférant avec les activités quotidiennes et la concentration. Les troubles du sommeil peuvent prendre différentes formes, incluant des difficultés d’endormissement, des réveils fréquents, des nuits agitées et une sensation de sommeil non réparateur. Ces symptômes peuvent être liés à l’inflammation, aux changements hormonaux, aux troubles de l’humeur et à la détérioration cognitive associés au syndrome post-COVID. Il est crucial d’aborder ces symptômes de manière holistique, en combinant des stratégies de gestion du stress, des changements de mode de vie et, si nécessaire, un soutien médical spécialisé.

Brouillard cérébral

Le « brouillard cérébral », un symptôme courant du syndrome post-COVID, se caractérise par une difficulté à se concentrer, à penser clairement et à se souvenir des informations; Les patients décrivent souvent une sensation de confusion mentale, de lenteur cognitive et de difficulté à suivre des conversations ou à prendre des décisions. Ce symptôme peut être attribuable à l’inflammation cérébrale, aux dommages neurologiques potentiels et aux perturbations de la circulation sanguine dans le cerveau. Le brouillard cérébral a un impact significatif sur la vie quotidienne, affectant les performances professionnelles, les relations sociales et la capacité à gérer les tâches quotidiennes. Il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents du brouillard cérébral afin de développer des stratégies thérapeutiques et de soutien pour les patients.

Détresse émotionnelle et psychologique

Au-delà des symptômes spécifiques, le COVID-19 peut engendrer une détresse émotionnelle et psychologique profonde. L’isolement social, la peur de la contagion, les incertitudes liées à la maladie et ses conséquences, ainsi que les pertes subies (familiales, professionnelles ou sociales) contribuent à un sentiment d’angoisse, de tristesse et de désespoir. La perte de contrôle sur sa vie, l’incertitude quant à l’avenir et la menace constante de la maladie peuvent générer un stress chronique, exacerbant les symptômes d’anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. Il est crucial d’aborder ces aspects psychologiques pour accompagner les patients dans leur rétablissement et favoriser leur bien-être mental.

Facteurs de risque

La vulnérabilité aux séquelles mentales du COVID-19 varie d’un individu à l’autre. Plusieurs facteurs de risque peuvent influencer l’apparition et la gravité des symptômes psychologiques. Parmi ceux-ci, on retrouve les antécédents de troubles mentaux, la présence de comorbidités physiques, la sévérité de l’infection au COVID-19, l’âge, le sexe, le niveau socio-économique et le soutien social. Les personnes ayant déjà souffert de troubles mentaux, comme l’anxiété ou la dépression, sont plus susceptibles de développer des symptômes psychologiques après une infection au COVID-19. De même, les personnes âgées, les femmes et les personnes ayant un faible niveau socio-économique semblent plus vulnérables. Il est important de prendre en compte ces facteurs de risque pour identifier les individus les plus à risque et leur proposer des interventions précoces et adaptées.

Conséquences sur le bien-être mental

Les séquelles mentales du COVID-19 peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être mental des individus. La détresse psychologique, l’anxiété et la dépression peuvent entraver la qualité de vie, les relations sociales et la capacité à travailler. Les troubles du sommeil, la fatigue chronique et les difficultés de concentration peuvent également affecter la productivité et la participation sociale. De plus, les séquelles mentales peuvent entraîner une augmentation des comportements à risque, comme la consommation d’alcool ou de drogues, ainsi qu’une augmentation des pensées suicidaires. Il est donc crucial de prendre en compte l’impact du COVID-19 sur le bien-être mental et de proposer des interventions adaptées pour soutenir les individus dans leur rétablissement.

Services de santé mentale

Face aux défis croissants liés aux séquelles mentales du COVID-19, l’accès à des services de santé mentale adaptés est primordial. La mise en place de programmes de soutien psychologique, de thérapies cognitivo-comportementales et de groupes de soutien peut aider les individus à gérer leurs symptômes, à développer des mécanismes d’adaptation et à reconstruire leur vie après la maladie. Il est également important de sensibiliser le public à l’importance de la santé mentale et de lutter contre la stigmatisation associée aux troubles mentaux. L’accès à des ressources d’information et de soutien en ligne peut également être un complément précieux aux services de santé mentale traditionnels.

Conclusion

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la santé mentale et les conséquences potentielles à long terme de la maladie sur le bien-être psychologique. Il est essentiel de reconnaître et de traiter les séquelles mentales du COVID-19, de promouvoir la recherche pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et de développer des stratégies de prévention et d’intervention efficaces. L’accès à des services de santé mentale adaptés, la sensibilisation du public et la réduction de la stigmatisation associée aux troubles mentaux sont des éléments clés pour soutenir les individus touchés par les séquelles psychologiques du COVID-19.

L’article met en lumière l’impact profond du COVID-19 sur la santé mentale, en soulignant la nécessité d’une attention particulière aux séquelles psychologiques. La référence aux études scientifiques et aux données cliniques renforce la crédibilité de l’analyse. Il serait pertinent d’aborder les stratégies de prévention et de gestion des séquelles.

L’article est bien documenté et offre une synthèse complète des différents aspects des séquelles mentales du COVID-19. La clarté de l’écriture et la pertinence des exemples choisis rendent le texte accessible à un large public. La conclusion met en évidence l’importance de la recherche et des interventions pour prévenir et gérer ces séquelles.

L’article est très bien écrit et offre une perspective complète sur les séquelles mentales du COVID-19. La distinction entre les impacts directs et indirects de la pandémie est particulièrement éclairante. Il serait intéressant d’aborder les initiatives de soutien psychologique mises en place pour répondre à cette problématique.

L’article aborde de manière pertinente les conséquences psychologiques du COVID-19, en mettant en avant les facteurs individuels et les mécanismes sous-jacents. La référence aux études scientifiques renforce la crédibilité de l’analyse. Il serait pertinent d’intégrer des données statistiques sur la prévalence des séquelles mentales.

L’article offre une analyse complète des séquelles mentales du COVID-19, en mettant en avant les différents facteurs qui contribuent à leur développement. La clarté de l’écriture et la pertinence des exemples choisis rendent le texte informatif et accessible. Il serait intéressant d’aborder les implications à long terme de ces séquelles.

Cet article offre une analyse approfondie des séquelles mentales du COVID-19, soulignant l’impact multidimensionnel de la pandémie sur la santé mentale. La structure claire et concise permet une compréhension aisée des différents aspects abordés. La mention de la variabilité de l’impact en fonction de facteurs individuels est particulièrement pertinente et enrichit l’analyse.

L’article met en lumière la complexité des séquelles mentales du COVID-19, allant au-delà de l’infection elle-même. La référence aux mesures de confinement et à leurs conséquences psychologiques est particulièrement importante. Cependant, il serait intéressant d’explorer plus en profondeur les stratégies de soutien spécifiques et les interventions thérapeutiques pour les personnes touchées.

L’article est bien structuré et offre une analyse complète des séquelles mentales du COVID-19. La clarté de l’écriture et la pertinence des exemples choisis rendent le texte accessible et compréhensible. Il serait intéressant d’aborder les implications éthiques et sociales de ces séquelles.

L’article offre un aperçu complet des séquelles mentales du COVID-19, en abordant les différents aspects de l’impact de la pandémie sur la santé mentale. La référence aux facteurs individuels et aux mécanismes sous-jacents est particulièrement intéressante. Il serait pertinent d’intégrer des informations sur les ressources disponibles pour les personnes touchées.

L’article présente une analyse approfondie des séquelles mentales du COVID-19, en soulignant les défis liés à la santé mentale des populations. La clarté de l’écriture et la richesse des informations rendent le texte pertinent et informatif. Il serait intéressant d’explorer les perspectives futures en matière de prévention et de gestion des séquelles.

L’article est très bien documenté et offre une perspective approfondie sur les séquelles mentales du COVID-19. La référence aux études scientifiques et aux données cliniques renforce la crédibilité de l’analyse. Il serait pertinent d’aborder les initiatives de recherche en cours pour mieux comprendre et traiter ces séquelles.