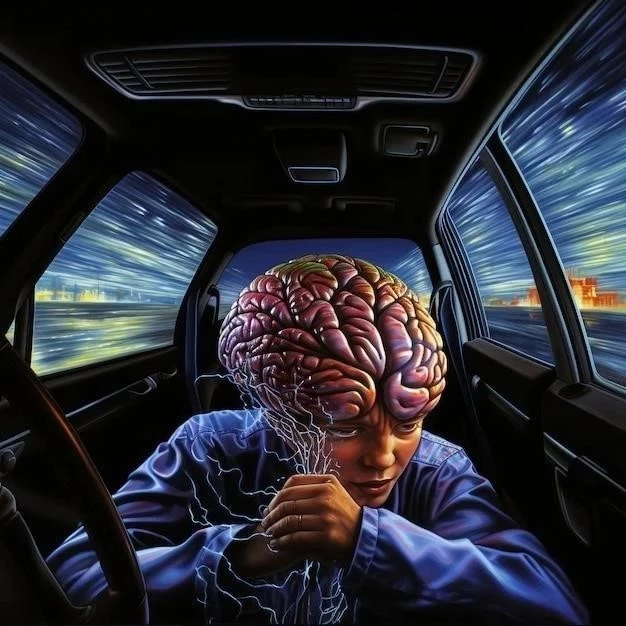

Les bases neurológicas de la conduite agressive

La compréhension des bases neurologiques de la conduite agressive est essentielle pour développer des stratégies efficaces de prévention et d’intervention. L’agression est un comportement complexe influencé par une interaction complexe de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux.

Introduction

L’agression, un comportement complexe et multiforme, est un sujet d’étude crucial en neurosciences. Elle se manifeste sous diverses formes, allant de la simple agressivité verbale à la violence physique extrême, et peut avoir des conséquences sociales et individuelles dévastatrices. Comprendre les mécanismes neurobiologiques à l’origine de l’agression est donc primordial pour élaborer des stratégies de prévention et d’intervention efficaces.

Les neurosciences, à travers l’étude du cerveau et de son fonctionnement, nous offrent un éclairage précieux sur les bases biologiques de l’agression. Des recherches intensives ont mis en évidence l’implication de régions cérébrales spécifiques, de neurotransmetteurs et d’hormones dans la modulation de ce comportement. De plus, les facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle crucial dans la prédisposition à l’agression.

Dans ce document, nous explorerons les bases neurologiques de la conduite agressive, en examinant les structures cérébrales impliquées, les neurotransmetteurs et les hormones clés, ainsi que l’influence des facteurs génétiques et environnementaux. Cette exploration permettra de mieux comprendre les mécanismes complexes qui sous-tendent ce comportement et d’identifier des pistes pour prévenir et traiter l’agression.

Définition et types d’agression

L’agression, bien qu’un terme souvent utilisé de manière générale, englobe une variété de comportements qui partagent un élément commun ⁚ l’intention de causer du mal à autrui. Cette intention peut prendre différentes formes, allant d’une simple menace verbale à un acte physique violent. Il est donc essentiel de distinguer les différents types d’agression pour mieux comprendre leurs motivations et leurs implications.

On distingue généralement deux catégories principales d’agression ⁚ l’agression hostile et l’agression instrumentale. L’agression hostile, également appelée agression impulsive, est motivée par la colère, la frustration ou la haine. Elle est souvent spontanée et impulsive, sans planification préalable. L’agression instrumentale, quant à elle, est motivée par le désir d’atteindre un objectif précis, comme obtenir un objet ou une récompense. Elle est généralement planifiée et contrôlée.

Au sein de ces catégories, on retrouve également des distinctions plus fines, comme l’agression physique, l’agression verbale, l’agression relationnelle, etc. Comprendre les nuances entre ces différentes formes d’agression est crucial pour identifier les facteurs de risque spécifiques et développer des interventions adaptées.

Les bases neurobiologiques de l’agression

L’agression, bien qu’un comportement complexe influencé par des facteurs psychologiques et environnementaux, trouve ses racines dans des mécanismes neurobiologiques complexes; Le cerveau, véritable orchestre de nos émotions et de nos actions, joue un rôle central dans la régulation de l’agression. Des régions cérébrales spécifiques, des neurotransmetteurs et des hormones interagissent pour influencer notre propension à l’agression.

L’amygdale, une structure cérébrale impliquée dans le traitement des émotions, notamment la peur et la colère, joue un rôle crucial dans la détection des menaces et l’initiation des réponses agressives. Le cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives comme la planification, le contrôle des impulsions et la prise de décision, exerce un contrôle inhibiteur sur l’amygdale. Un déséquilibre entre ces deux régions peut conduire à une augmentation de l’agressivité.

Les neurotransmetteurs et les hormones, messagers chimiques du cerveau, influencent également l’agression. La sérotonine, un neurotransmetteur associé à la régulation de l’humeur et du comportement, a été corrélée à une diminution de l’agression. La dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans le plaisir et la motivation, peut également jouer un rôle dans l’agression, notamment en renforçant les comportements agressifs récompensés.

3.1. Le rôle du cerveau

Le cerveau, organe central de notre système nerveux, joue un rôle crucial dans la régulation de l’agression. Il est composé de différentes structures interconnectées qui travaillent en harmonie pour contrôler nos émotions, nos pensées et nos actions. Parmi ces structures, certaines sont particulièrement impliquées dans le traitement des informations émotionnelles et la modulation des réponses agressives.

L’amygdale, une structure cérébrale en forme d’amande située dans le système limbique, est connue pour son rôle dans le traitement des émotions, en particulier la peur et la colère. Elle est responsable de la détection des menaces et de l’initiation des réponses de peur ou d’agression. Lorsque l’amygdale détecte un danger, elle envoie des signaux aux autres régions du cerveau, préparant le corps à une réponse de combat ou de fuite.

Le cortex préfrontal, situé à l’avant du cerveau, est responsable des fonctions exécutives telles que la planification, le contrôle des impulsions, la prise de décision et la régulation des émotions. Il exerce un contrôle inhibiteur sur l’amygdale, permettant de moduler les impulsions agressives et d’adapter les réponses comportementales aux situations.

3.1.1. L’amygdale

L’amygdale, une structure cérébrale en forme d’amande située dans le système limbique, joue un rôle crucial dans le traitement des émotions, en particulier la peur et la colère. Elle est responsable de la détection des menaces et de l’initiation des réponses de peur ou d’agression. Lorsque l’amygdale détecte un danger, elle envoie des signaux aux autres régions du cerveau, préparant le corps à une réponse de combat ou de fuite.

Des études ont montré que l’amygdale est hyperactive chez les personnes ayant des tendances agressives. Une activité accrue de l’amygdale peut entraîner une sensibilité accrue aux stimuli menaçants, une augmentation de la peur et de la colère, et une tendance à réagir de manière agressive aux situations stressantes. De plus, des lésions de l’amygdale ont été associées à une diminution de l’agressivité, suggérant que cette structure joue un rôle essentiel dans la modulation des comportements agressifs.

L’amygdale ne fonctionne pas de manière isolée. Elle interagit avec d’autres régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal, pour réguler les émotions et les comportements. Un bon fonctionnement de l’amygdale et du cortex préfrontal est essentiel pour un contrôle émotionnel adéquat et une réponse appropriée aux situations stressantes.

3.1;2. Le cortex préfrontal

Le cortex préfrontal, situé à l’avant du cerveau, est responsable des fonctions cognitives supérieures, notamment la planification, la prise de décision, le contrôle des impulsions et la régulation des émotions. Il joue un rôle crucial dans la modulation des comportements agressifs en permettant aux individus de réfléchir aux conséquences de leurs actions, de contrôler leurs impulsions et de choisir des réponses plus appropriées aux situations stressantes.

Des études ont montré que le cortex préfrontal est moins actif chez les personnes ayant des tendances agressives. Une activité réduite du cortex préfrontal peut entraîner une diminution du contrôle des impulsions, une difficulté à anticiper les conséquences de ses actions, une sensibilité accrue aux frustrations et une tendance à réagir de manière impulsive et agressive aux situations stressantes. De plus, des lésions du cortex préfrontal ont été associées à une augmentation de l’agressivité, suggérant son rôle crucial dans la suppression des comportements violents.

Le cortex préfrontal interagit avec l’amygdale pour réguler les émotions et les comportements. Un bon fonctionnement du cortex préfrontal est essentiel pour inhiber les réponses impulsives et émotionnelles de l’amygdale, permettant ainsi un contrôle émotionnel adéquat et une réponse appropriée aux situations stressantes.

3.2. Neurotransmetteurs et hormones

Les neurotransmetteurs et les hormones jouent un rôle crucial dans la régulation des émotions et des comportements, y compris l’agression. Des déséquilibres dans les niveaux de certains neurotransmetteurs et hormones peuvent influencer la probabilité de comportements agressifs.

Par exemple, la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l’humeur, du sommeil et de l’appétit, est souvent associée à la réduction de l’agressivité. Des faibles niveaux de sérotonine ont été liés à une augmentation de l’impulsivité, de l’irritabilité et de l’agressivité. De même, la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans le système de récompense du cerveau, peut jouer un rôle dans les comportements agressifs, notamment en augmentant la motivation à rechercher des récompenses, même si cela implique de prendre des risques ou de faire preuve d’agressivité.

Les hormones telles que la testostérone et le cortisol peuvent également influencer l’agressivité. La testostérone, une hormone sexuelle masculine, a été associée à une augmentation de l’agressivité, tandis que le cortisol, une hormone du stress, peut avoir des effets complexes sur l’agressivité, la réduisant parfois et l’augmentant parfois selon le contexte.

3.2.1. La sérotonine

La sérotonine, un neurotransmetteur monoaminergique synthétisé à partir du tryptophane, joue un rôle crucial dans la régulation de l’humeur, du sommeil, de l’appétit et de la cognition. Elle est impliquée dans de nombreux processus cérébraux, notamment la transmission des signaux nerveux, la plasticité synaptique et la régulation de l’activité neuronale. Les neurones sérotoninergiques sont situés principalement dans les noyaux du raphé du tronc cérébral et projettent vers de nombreuses régions du cerveau, y compris le cortex préfrontal, l’amygdale et l’hippocampe.

Des études ont montré une association négative entre les niveaux de sérotonine et l’agressivité. Des faibles niveaux de sérotonine ont été liés à une augmentation de l’impulsivité, de l’irritabilité et de l’agressivité chez les humains et les animaux. Par exemple, des études chez les primates ont montré que les individus avec des niveaux de sérotonine plus faibles sont plus susceptibles de se livrer à des comportements agressifs, tels que des agressions physiques ou des menaces. De même, des études chez les humains ont montré que les personnes ayant des niveaux de sérotonine plus faibles sont plus susceptibles de présenter des symptômes de troubles de la personnalité, tels que le trouble de la personnalité antisociale, qui est caractérisé par des comportements agressifs et violents.

3.2.2. La dopamine

La dopamine, un neurotransmetteur catécholaminergique synthétisé à partir de la tyrosine, joue un rôle crucial dans la motivation, le plaisir, l’apprentissage et la mémoire. Elle est impliquée dans le système de récompense du cerveau, qui est responsable des sensations de plaisir et de satisfaction associées aux comportements gratifiants. Les neurones dopaminergiques sont situés principalement dans la substance noire et l’aire tegmentale ventrale du tronc cérébral et projettent vers de nombreuses régions du cerveau, y compris le cortex préfrontal, le striatum et l’amygdale.

Des études ont montré que la dopamine peut jouer un rôle complexe dans l’agressivité. Des niveaux élevés de dopamine ont été associés à une augmentation de l’agressivité, en particulier dans les situations où l’individu est confronté à une menace ou à une frustration. Par exemple, des études chez les animaux ont montré que l’administration de dopamine peut augmenter les comportements agressifs. Cependant, d’autres études ont suggéré que la dopamine peut également jouer un rôle inhibiteur dans l’agressivité, en aidant à contrôler les impulsions et à moduler les réponses émotionnelles.

3.2.3. La testostérone

La testostérone, une hormone stéroïde androgène produite principalement dans les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes, est souvent associée à l’agressivité. Des études ont montré une corrélation positive entre les niveaux de testostérone et les comportements agressifs chez les hommes et les femmes. La testostérone exerce ses effets en se liant à des récepteurs spécifiques dans le cerveau, notamment dans l’amygdale, l’hypothalamus et l’hippocampe, qui sont impliqués dans le traitement des émotions, la motivation et la mémoire.

Cependant, la relation entre la testostérone et l’agressivité est complexe et ne peut être considérée comme une relation directe de cause à effet. D’autres facteurs, tels que l’âge, le statut social et l’environnement social, peuvent également influencer les niveaux de testostérone et les comportements agressifs. Il est important de noter que la testostérone n’est pas la seule hormone impliquée dans l’agressivité. D’autres hormones, comme le cortisol, peuvent également jouer un rôle important dans la modulation des comportements agressifs.

3.2.4. Le cortisol

Le cortisol, une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales, joue un rôle crucial dans la réponse au stress. Il est souvent appelé l’hormone du stress. Bien que le cortisol soit généralement associé à des réponses de stress adaptatives, des niveaux élevés de cortisol peuvent avoir un impact négatif sur le comportement, y compris l’agressivité. En effet, le cortisol peut perturber le fonctionnement normal du cerveau, notamment dans les régions impliquées dans le contrôle des émotions et de l’impulsivité, comme l’amygdale et le cortex préfrontal.

Des études ont montré que des niveaux élevés de cortisol sont associés à une augmentation de l’irritabilité, de l’hostilité et de la violence. Le cortisol peut également interférer avec la production et la libération d’autres neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l’humeur et du comportement, comme la sérotonine et la dopamine. Cependant, il est important de noter que la relation entre le cortisol et l’agressivité est complexe et dépend de facteurs individuels et situationnels. Des niveaux élevés de cortisol peuvent également être associés à une diminution de l’agressivité dans certaines situations, comme lorsque l’individu se sent menacé ou en danger.

Facteurs génétiques et environnementaux

L’agressivité est un trait complexe influencé par une interaction de facteurs génétiques et environnementaux. Bien que la génétique joue un rôle dans la prédisposition à l’agressivité, l’environnement joue également un rôle crucial dans le développement et l’expression de ce comportement. Les gènes peuvent influencer la production et la sensibilité aux neurotransmetteurs et aux hormones qui sont impliqués dans la régulation de l’humeur, de l’impulsivité et de la réponse au stress. Par exemple, des variations génétiques dans les gènes impliqués dans la synthèse et le métabolisme de la sérotonine ont été associées à un risque accru d’agressivité.

Cependant, les gènes ne déterminent pas à eux seuls le comportement. L’environnement joue un rôle crucial dans l’expression des gènes et la façon dont les individus réagissent aux situations stressantes. Les facteurs environnementaux, tels que l’exposition à la violence, la négligence, les conditions de vie difficiles et les expériences traumatiques, peuvent influencer le développement du cerveau et la régulation des émotions, augmentant ainsi le risque d’agressivité. L’influence des facteurs environnementaux sur l’agressivité met en évidence l’importance des interventions précoces et des stratégies de soutien pour prévenir l’agressivité et promouvoir le développement sain des enfants et des adolescents.

4.1. Facteurs génétiques

La génétique joue un rôle complexe dans la prédisposition à l’agressivité. Les études sur les jumeaux et les familles ont démontré que l’héritabilité de l’agressivité est significative, suggérant que les gènes contribuent à la variabilité de ce trait. Cependant, il est important de noter que l’héritabilité ne signifie pas que les gènes déterminent entièrement le comportement. L’environnement joue également un rôle crucial dans l’expression des gènes et la façon dont les individus réagissent aux situations stressantes.

Plusieurs gènes ont été associés à l’agressivité, notamment ceux impliqués dans la synthèse et le métabolisme des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine. Des variations génétiques dans ces gènes peuvent influencer la production et la sensibilité de ces neurotransmetteurs, qui sont impliqués dans la régulation de l’humeur, de l’impulsivité et de la réponse au stress. De plus, des gènes impliqués dans la production et la régulation des hormones, comme la testostérone et le cortisol, ont également été liés à l’agressivité. Cependant, les effets de ces gènes sur l’agressivité sont complexes et dépendent d’autres facteurs, notamment l’environnement et les expériences de vie.

4;2; Facteurs environnementaux

L’environnement joue un rôle crucial dans le développement et l’expression de la conduite agressive. Les expériences vécues dès l’enfance, les interactions sociales et les facteurs culturels peuvent tous influencer la probabilité de développer des comportements agressifs. Les facteurs environnementaux peuvent interagir avec la prédisposition génétique d’un individu, modulant l’expression de ses gènes.

Par exemple, une exposition précoce à la violence physique ou émotionnelle peut augmenter le risque de développer des comportements agressifs à l’âge adulte. L’apprentissage social, où les individus apprennent par observation et imitation, peut également jouer un rôle. Les enfants exposés à des modèles agressifs, comme des parents ou des pairs, sont plus susceptibles d’adopter des comportements agressifs eux-mêmes. De plus, la culture et les normes sociales peuvent influencer la tolérance et l’acceptation de l’agressivité, ce qui peut influencer le développement de comportements agressifs.

4.2.1. Facteurs sociaux

Les facteurs sociaux jouent un rôle majeur dans le développement et l’expression de la conduite agressive. Les interactions sociales, les normes sociales et les structures sociales peuvent toutes influencer la probabilité de développer des comportements agressifs. Par exemple, les groupes de pairs peuvent exercer une influence significative sur les comportements des individus, en particulier pendant l’adolescence. Si les amis d’un individu sont agressifs, il est plus susceptible d’adopter des comportements agressifs lui-même.

De plus, les normes sociales et les attitudes culturelles envers l’agressivité peuvent influencer les comportements individuels. Dans certaines cultures, l’agressivité est plus tolérée ou même encouragée, ce qui peut contribuer à des taux plus élevés de violence. Inversement, dans les cultures où la violence est fortement désapprouvée, les taux d’agressivité peuvent être plus bas. Les structures sociales, telles que la pauvreté, la discrimination et le manque d’accès aux ressources, peuvent également contribuer à l’agressivité en créant des environnements stressants et défavorables.

4.2.2. Stress et anxiété

Le stress et l’anxiété sont des facteurs environnementaux importants qui peuvent contribuer à l’agressivité. Lorsque les individus sont confrontés à des situations stressantes, leur corps libère des hormones de stress, telles que le cortisol. Le cortisol peut avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau, rendant les individus plus susceptibles de réagir de manière agressive. L’anxiété peut également contribuer à l’agressivité en augmentant la perception des menaces et en déclenchant des réactions de combat ou de fuite.

Des études ont montré que les personnes souffrant de troubles anxieux, tels que le trouble d’anxiété généralisée ou le trouble panique, sont plus susceptibles de présenter des comportements agressifs. De plus, le stress chronique, tel que celui associé à la pauvreté, à la violence domestique ou à la discrimination, peut augmenter le risque d’agressivité. Il est important de noter que le stress et l’anxiété ne sont pas les seuls facteurs qui contribuent à l’agressivité, mais ils peuvent jouer un rôle significatif dans le développement de comportements agressifs.

Un article pertinent qui met en lumière les aspects neurobiologiques de l’agression. La description des structures cérébrales impliquées est particulièrement instructive. Je trouve cependant que l’article manque d’une perspective plus large sur les interactions entre les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux dans la genèse de la conduite agressive. Une analyse plus approfondie de ces interactions serait enrichissante.

L’article offre une vue d’ensemble intéressante des bases neurologiques de l’agression. La présentation est claire et accessible à un large public. Cependant, il serait pertinent d’approfondir l’analyse des interactions complexes entre les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux dans la genèse de la conduite agressive.

L’article fournit une synthèse complète des connaissances actuelles sur les bases neurologiques de l’agression. La discussion sur les facteurs génétiques et environnementaux est particulièrement éclairante. Cependant, il serait pertinent d’aborder les implications de ces connaissances pour la compréhension des troubles du comportement agressif, tels que la psychopathie et la sociopathie.

Cet article offre une introduction solide aux bases neurologiques de la conduite agressive. La présentation est claire et concise, et la revue de la littérature est complète. J’apprécie particulièrement la distinction entre les différents types d’agression et la discussion sur les facteurs génétiques et environnementaux. Cependant, il serait intéressant d’explorer plus en profondeur les implications cliniques de ces connaissances, notamment en termes de stratégies de prévention et d’intervention.

Un article intéressant qui explore les mécanismes neurologiques sous-jacents à la conduite agressive. La présentation est bien structurée et les exemples illustratifs sont pertinents. Cependant, il serait souhaitable de développer davantage les perspectives futures de la recherche dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies d’imagerie cérébrale et les approches thérapeutiques émergentes.

Un article solide qui met en lumière les aspects neurobiologiques de l’agression. La description des neurotransmetteurs et des hormones clés est particulièrement utile. Cependant, il serait souhaitable d’intégrer une discussion sur les implications de ces connaissances pour le développement de stratégies thérapeutiques innovantes.

Un article bien documenté qui explore les bases neurologiques de la conduite agressive. La description des structures cérébrales impliquées est particulièrement instructive. Cependant, il serait intéressant d’intégrer une discussion sur les implications sociétales de ces connaissances, notamment en termes de justice pénale et de prévention de la violence.

L’article aborde de manière claire et concise les bases neurologiques de l’agression. La mise en évidence des neurotransmetteurs et des hormones clés est particulièrement utile. Cependant, il serait pertinent d’intégrer une discussion sur les implications éthiques de la recherche sur l’agression, notamment en ce qui concerne la possibilité de manipuler le cerveau pour prévenir ou traiter ce comportement.