Le Dilemme du Prisonnier ⁚ Un Jeu de Stratégie et de Confiance

Le dilemme du prisonnier est un concept de théorie des jeux qui explore le conflit entre l’intérêt personnel et la coopération. Deux individus, incapables de communiquer, doivent choisir entre coopérer ou trahir, sans connaître le choix de l’autre. Chaque choix a des conséquences différentes, et la meilleure stratégie dépend de la réaction de l’autre joueur.

Introduction ⁚ Le Concept du Dilemme du Prisonnier

Le dilemme du prisonnier est un concept central en théorie des jeux, illustrant de manière saisissante les tensions entre la rationalité individuelle et la coopération. Il s’agit d’un jeu à deux joueurs, où chaque joueur doit choisir entre deux options, sans connaître le choix de l’autre. La structure du jeu est telle que la meilleure stratégie pour chaque joueur, si l’on considère uniquement son propre intérêt, conduit à un résultat moins favorable pour les deux joueurs que s’ils avaient coopéré. Ce paradoxe met en lumière les difficultés rencontrées dans la recherche d’un équilibre entre l’intérêt personnel et le bien commun.

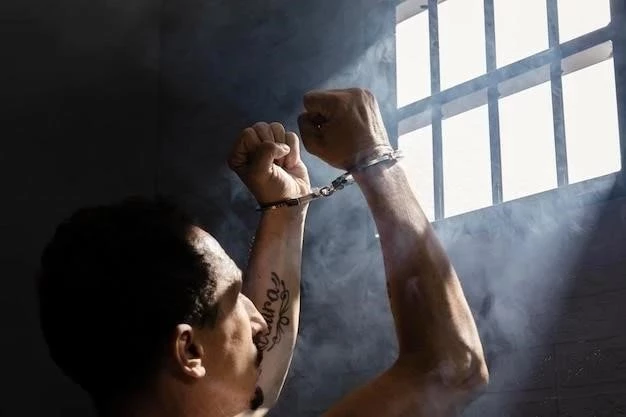

Le dilemme du prisonnier tire son nom d’un scénario classique, où deux individus, soupçonnés d’un crime, sont placés en isolement. Ils ne peuvent pas communiquer et doivent choisir entre avouer le crime ou garder le silence. Si les deux avouent, ils sont tous les deux condamnés à une peine modérée. Si l’un avoue et l’autre garde le silence, l’avouant est libéré tandis que l’autre est condamné à une peine lourde. Si les deux gardent le silence, ils sont tous les deux condamnés à une peine légère. La rationalité individuelle pousse chaque prisonnier à avouer, car cela lui garantit un résultat favorable, quel que soit le choix de l’autre. Cependant, si les deux prisonniers avouent, ils se retrouvent avec une peine plus lourde que s’ils avaient tous les deux gardé le silence.

Le dilemme du prisonnier est un modèle théorique qui peut être appliqué à un large éventail de situations, allant des négociations commerciales aux relations internationales. Il permet de comprendre comment les individus, même en présence d’intérêts communs, peuvent être amenés à prendre des décisions qui nuisent à l’ensemble du groupe.

1.1. Un Jeu Classique de Théorie des Jeux

Le dilemme du prisonnier est un jeu classique de théorie des jeux, souvent utilisé comme point de départ pour l’analyse de la coopération et du conflit. Il s’agit d’un jeu à somme non nulle, ce qui signifie que les gains des joueurs ne sont pas nécessairement opposés. En effet, les deux joueurs peuvent obtenir un gain positif, mais les gains peuvent être maximisés si les joueurs coopèrent. Cependant, la structure du jeu incite les joueurs à agir de manière égoïste, même si cela conduit à un résultat moins favorable pour les deux.

La théorie des jeux est une branche des mathématiques qui étudie les interactions stratégiques entre des agents rationnels. Elle s’intéresse aux choix que font les joueurs lorsqu’ils sont confrontés à des situations où leurs actions affectent les résultats des autres joueurs. Le dilemme du prisonnier est un exemple simple mais puissant de la façon dont la rationalité individuelle peut conduire à des résultats collectivement inefficaces.

L’étude du dilemme du prisonnier a des implications importantes pour comprendre le comportement humain dans des situations de conflit et de coopération. Il nous aide à comprendre pourquoi les individus peuvent être amenés à trahir, même lorsqu’il est dans leur intérêt de coopérer. De plus, il nous permet d’analyser les conditions sous lesquelles la coopération est possible, malgré la présence d’incitations à la trahison.

1.2. Le Cadre du Dilemme du Prisonnier

Le dilemme du prisonnier est généralement présenté comme suit ⁚ deux suspects, A et B, sont arrêtés pour un crime et interrogés séparément. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux. La police propose à chacun d’eux le même marché ⁚ s’ils avouent le crime et témoignent contre l’autre, ils seront libérés. Si l’un avoue et l’autre reste silencieux, celui qui a avoué sera libéré tandis que l’autre recevra une peine de prison importante. Si les deux restent silencieux, ils seront tous les deux condamnés à une peine de prison plus légère. Le tableau suivant représente les résultats possibles, avec les gains (en termes de durée de prison) pour chaque joueur en fonction de leurs choix ⁚

| A Avoue | A Reste Silencieux | |

|---|---|---|

| B Avoue | A ⁚ 0 ans, B ⁚ 0 ans | A ⁚ -10 ans, B ⁚ 0 ans |

| B Reste Silencieux | A ⁚ 0 ans, B ⁚ -10 ans | A ⁚ -5 ans, B ⁚ -5 ans |

Le dilemme du prisonnier met en évidence le conflit entre l’intérêt personnel et la coopération. Chaque joueur est incité à avouer, car cela lui garantit une meilleure issue, quelle que soit la décision de l’autre joueur. Cependant, si les deux joueurs avouent, ils obtiennent un résultat moins favorable que s’ils étaient restés silencieux. Ce paradoxe illustre la difficulté de la coopération dans des situations où la confiance et la communication sont limitées.

Les Principes Fondamentaux du Dilemme du Prisonnier

Le dilemme du prisonnier repose sur plusieurs principes fondamentaux qui en font un modèle puissant pour comprendre les interactions stratégiques. Ces principes sont ⁚

- Rationalité et Choix Individuel ⁚ Le modèle suppose que les joueurs sont rationnels, c’est-à-dire qu’ils agissent de manière à maximiser leurs propres gains. Ils analysent les options disponibles et choisissent celle qui leur procure le meilleur résultat, en tenant compte des conséquences possibles de leurs actions. Cette rationalité individuelle peut conduire à des résultats collectifs moins optimaux.

- La Matrice des Gains ⁚ La matrice des gains représente les résultats possibles pour chaque joueur en fonction de leurs choix. Elle permet de visualiser les incitations et les conséquences de chaque action. Dans le dilemme du prisonnier, la matrice des gains montre que l’avouer est toujours la meilleure stratégie pour un joueur, quelle que soit la décision de l’autre joueur.

- La Stratégie Dominante ⁚ Une stratégie dominante est une stratégie qui offre le meilleur résultat à un joueur, quelle que soit la stratégie choisie par l’autre joueur. Dans le dilemme du prisonnier, avouer est une stratégie dominante pour les deux joueurs. Cela signifie que, quelle que soit la décision de l’autre joueur, avouer est toujours la meilleure option pour maximiser ses propres gains.

Ces principes fondamentaux mettent en évidence le conflit entre l’intérêt personnel et la coopération. La rationalité individuelle conduit à un résultat où les deux joueurs avouent, même si cela conduit à un résultat moins favorable que s’ils avaient coopéré.

2.1. La Rationalité et le Choix Individuel

Au cœur du dilemme du prisonnier se trouve le concept de rationalité individuelle. Le modèle suppose que chaque joueur est un agent rationnel, c’est-à-dire qu’il agit de manière à maximiser son propre gain. Il analyse les options disponibles et les conséquences potentielles de chaque choix, en cherchant à obtenir le meilleur résultat possible pour lui-même. Cette rationalité est basée sur un calcul froid et logique, sans tenir compte des considérations éthiques ou morales.

Dans le dilemme du prisonnier, la rationalité individuelle conduit à une situation paradoxale. Chaque joueur, agissant dans son propre intérêt, est incité à avouer, même si cela conduit à un résultat moins favorable pour les deux joueurs. Si les deux joueurs coopéraient en gardant le silence, ils seraient tous les deux mieux lotis. Cependant, la peur de la trahison de l’autre joueur et le désir de minimiser sa propre peine conduisent chaque joueur à choisir la stratégie dominante, qui est d’avouer.

La rationalité individuelle, bien qu’elle soit un principe fondamental de la théorie des jeux, peut conduire à des résultats collectifs moins optimaux. Le dilemme du prisonnier illustre ce conflit entre l’intérêt personnel et la coopération, montrant comment la poursuite de l’intérêt individuel peut conduire à un résultat moins optimal pour tous.

2.2. La Matrice des Gains et les Stratégies Dominantes

Pour illustrer le dilemme du prisonnier, on utilise une matrice des gains, qui représente les résultats possibles pour chaque joueur en fonction de leurs choix. Chaque case de la matrice indique le gain (ou la perte) pour chaque joueur, selon qu’il coopère ou trahit.

Par exemple, si les deux joueurs coopèrent (gardent le silence), ils reçoivent chacun une peine de 1 an de prison. Si un joueur coopère et l’autre trahit, le traître est libéré tandis que le coopérateur reçoit une peine de 10 ans. Si les deux joueurs trahissent, ils reçoivent chacun une peine de 5 ans. Cette matrice des gains met en évidence la structure du dilemme ⁚ chaque joueur est incité à trahir, quelle que soit la décision de l’autre joueur.

Dans ce contexte, la stratégie dominante est celle qui offre le meilleur résultat pour un joueur, quelle que soit la décision de l’autre joueur. Dans le dilemme du prisonnier, la stratégie dominante pour chaque joueur est de trahir. En effet, trahir offre toujours un meilleur résultat que coopérer, quelle que soit la décision de l’autre joueur. Si l’autre joueur coopère, trahir permet d’être libéré. Si l’autre joueur trahit, trahir permet de réduire sa peine à 5 ans au lieu de 10 ans.

2.3. L’Équilibre de Nash ⁚ Un Point d’Équilibre Instable

L’équilibre de Nash est un concept central en théorie des jeux. Il représente une situation où aucun joueur n’a intérêt à changer sa stratégie, étant donné les stratégies des autres joueurs. Dans le dilemme du prisonnier, l’équilibre de Nash se produit lorsque les deux joueurs trahissent. En effet, si un joueur change sa stratégie et coopère, il sera pénalisé, car l’autre joueur continuera à trahir. Ainsi, ni l’un ni l’autre joueur n’a intérêt à changer de stratégie, même si une meilleure situation est possible pour les deux.

Cependant, l’équilibre de Nash dans le dilemme du prisonnier est instable. En effet, si les joueurs pouvaient communiquer et se faire confiance, ils pourraient convenir de coopérer, ce qui leur permettrait d’obtenir un meilleur résultat. Mais la nature même du dilemme du prisonnier interdit toute communication et crée un climat de méfiance. Chaque joueur est incité à penser que l’autre trahira, ce qui le pousse à trahir lui-même, conduisant à un résultat sous-optimal pour les deux.

L’équilibre de Nash illustre donc le conflit entre la rationalité individuelle et le bien collectif. En agissant de manière rationnelle et en maximisant son propre intérêt, chaque joueur conduit à un résultat moins favorable pour les deux. Le dilemme du prisonnier met ainsi en lumière les limites de la rationalité individuelle dans des situations de coopération.

Les Implications du Dilemme du Prisonnier

Le dilemme du prisonnier a des implications profondes pour notre compréhension des interactions humaines, des relations interpersonnelles aux conflits internationaux. Il met en évidence le conflit fondamental entre l’intérêt personnel et la coopération, et révèle les défis liés à la confiance et à la trahison dans les relations stratégiques. L’impossibilité de communication et la peur de la trahison conduisent souvent à des résultats sous-optimaux, où les individus, par peur de perdre, finissent par perdre tous les deux.

Au niveau individuel, le dilemme du prisonnier nous incite à réfléchir à nos propres choix et à la façon dont nous interagissons avec les autres. Devons-nous toujours privilégier notre propre intérêt, même au risque de nuire à l’autre ? Ou devons-nous essayer de coopérer, même si cela implique un risque de trahison ? Le dilemme du prisonnier soulève des questions éthiques et morales, et nous pousse à analyser nos propres valeurs et priorités.

Au niveau social, le dilemme du prisonnier a des implications importantes pour la coopération et la coordination. Il explique pourquoi les individus peuvent avoir du mal à coopérer, même lorsque cela serait bénéfique pour tous. Il met en lumière la nécessité de mécanismes de confiance et de sanctions pour encourager la coopération et éviter les comportements égoïstes.

3.1. Le Conflit entre l’Intérêt Personnel et la Coopération

Le dilemme du prisonnier illustre de manière saisissante le conflit fondamental entre l’intérêt personnel et la coopération. Chaque joueur, en quête de maximiser ses gains, est tenté de trahir l’autre, même si cela implique un risque de sanction. La trahison offre la possibilité d’une récompense plus importante si l’autre joueur coopère, mais elle risque également de conduire à un résultat défavorable si l’autre joueur trahit également. La coopération, quant à elle, offre un résultat moins risqué mais aussi moins gratifiant, dépendant de la décision de l’autre joueur.

Ce conflit entre l’intérêt personnel et la coopération est au cœur de nombreux dilemmes sociaux et économiques. Il explique pourquoi les individus peuvent être tentés de tricher, de profiter des autres ou de se soustraire à leurs obligations. Il met en évidence la difficulté de parvenir à des solutions coopératives, même lorsque celles-ci sont dans l’intérêt de tous. Le dilemme du prisonnier nous rappelle que la rationalité individuelle peut conduire à des résultats collectivement inefficaces.

La résolution de ce conflit est essentielle pour la construction d’une société juste et équitable. Elle nécessite des mécanismes qui encouragent la coopération, la confiance et la réciprocité, tout en dissuadant les comportements égoïstes et les tentations de trahison. L’éducation, la législation et la mise en place de systèmes de sanctions et de récompenses sont autant d’outils qui peuvent contribuer à résoudre ce dilemme fondamental.

3.2. La Question de la Confiance et de la Trahison

Le dilemme du prisonnier met en lumière l’importance cruciale de la confiance dans les interactions humaines; La décision de coopérer ou de trahir repose en grande partie sur l’estimation que chaque joueur fait de la probabilité que l’autre joueur coopère. Si un joueur croit que l’autre est susceptible de trahir, il sera incité à trahir lui-même pour se protéger d’un résultat défavorable. À l’inverse, si un joueur croit que l’autre est susceptible de coopérer, il sera plus enclin à coopérer lui-même, espérant ainsi obtenir un résultat mutuellement bénéfique.

La confiance, dans ce contexte, est un élément fragile et précieux. Elle se construit progressivement à travers des interactions répétées et des expériences positives. Un acte de trahison peut briser la confiance et rendre les interactions futures plus difficiles, tandis qu’un acte de coopération peut renforcer la confiance et favoriser des interactions plus harmonieuses; Le dilemme du prisonnier nous rappelle que la confiance est un bien précieux qui doit être cultivé et protégé.

La question de la trahison, quant à elle, soulève des questions éthiques et morales. Trahir un partenaire, même si cela est rationnellement avantageux à court terme, peut avoir des conséquences négatives à long terme, tant sur le plan personnel que social. Le dilemme du prisonnier nous invite à réfléchir sur les valeurs qui guident nos actions et sur l’importance de la loyauté, de l’honnêteté et de la solidarité dans les relations interpersonnelles.

3.3. Le Dilemme du Prisonnier dans le Monde Réel

Le dilemme du prisonnier, bien que présenté comme un jeu théorique, trouve des applications concrètes dans de nombreux domaines de la vie réelle. Les relations internationales, les négociations commerciales, les stratégies marketing, les relations interpersonnelles et même les comportements individuels peuvent être analysés à travers le prisme de ce concept. Prenons l’exemple des négociations commerciales ⁚ deux entreprises peuvent être tentées de réduire leurs prix pour gagner des parts de marché, même si cela pourrait entraîner une guerre des prix et une baisse des profits pour les deux. La coopération, dans ce cas, consisterait à maintenir des prix stables, mais la tentation de trahir pour obtenir un avantage immédiat reste présente.

Dans les relations internationales, le dilemme du prisonnier se retrouve dans les situations de course aux armements ou de compétition économique. Chaque pays est tenté d’accroître sa puissance militaire ou économique pour se protéger ou obtenir un avantage, mais cette course peut mener à une instabilité et à des conflits. La coopération, par exemple, dans le domaine du désarmement nucléaire ou de la gestion des ressources naturelles, est souvent difficile à mettre en œuvre en raison de la méfiance et de la tentation de trahir pour obtenir un avantage stratégique.

Le dilemme du prisonnier nous rappelle que les interactions humaines sont souvent complexes et que les choix individuels peuvent avoir des conséquences collectives. Comprendre ce concept nous permet de mieux analyser les situations conflictuelles et de développer des stratégies plus efficaces pour favoriser la coopération et la résolution pacifique des conflits.

L’article constitue une introduction solide au dilemme du prisonnier, en mettant en évidence les aspects clés du concept. La description du scénario et l’explication des choix stratégiques sont claires et faciles à comprendre. Cependant, il serait bénéfique d’ajouter une section sur les stratégies possibles pour surmonter le dilemme du prisonnier, ainsi que sur les implications éthiques et sociales de ce concept.

L’article présente de manière efficace le dilemme du prisonnier et son importance dans la théorie des jeux. La description du scénario et l’explication des choix possibles sont claires et concises. Cependant, il serait pertinent d’ajouter des exemples concrets pour illustrer les implications du dilemme du prisonnier dans des situations de la vie réelle, afin de rendre le concept plus accessible et pertinent pour le lecteur.

L’article présente de manière efficace le dilemme du prisonnier et son importance dans la théorie des jeux. La description du scénario et l’explication des choix stratégiques sont claires et concises. Cependant, il serait pertinent d’ajouter des exemples concrets pour illustrer les implications du dilemme du prisonnier dans des situations de la vie réelle, afin de rendre le concept plus accessible et pertinent pour le lecteur.

L’article offre une introduction claire et concise au dilemme du prisonnier, un concept fondamental en théorie des jeux. La description du scénario classique et l’explication de la tension entre l’intérêt personnel et la coopération sont particulièrement bien articulées. Cependant, il serait intéressant d’approfondir l’analyse en explorant les différentes variantes du dilemme du prisonnier, ainsi que ses applications dans des contextes réels, tels que la politique, l’économie ou les relations internationales.

L’article offre une introduction claire et concise au dilemme du prisonnier, un concept fondamental en théorie des jeux. La description du scénario classique et l’explication des choix possibles sont bien articulées. Cependant, il serait intéressant d’approfondir l’analyse en examinant les implications du dilemme du prisonnier dans des contextes réels, tels que les relations interpersonnelles, les négociations commerciales ou les relations internationales.

L’article aborde de manière satisfaisante le concept du dilemme du prisonnier, en mettant en lumière la tension entre la rationalité individuelle et la coopération. La description du scénario classique est claire et concise. Il serait pertinent d’enrichir l’article en explorant les différentes stratégies de résolution du dilemme, ainsi que les implications de ce concept dans des domaines tels que la négociation, la politique et l’économie.

L’article constitue une introduction solide au dilemme du prisonnier, en mettant en évidence les aspects clés du concept. La description du scénario et l’explication des choix possibles sont claires et faciles à comprendre. Cependant, il serait bénéfique d’ajouter une section sur les stratégies possibles pour surmonter le dilemme du prisonnier, ainsi que sur les implications éthiques et sociales de ce concept.